耻辱配置需求:探究背后的心理与社会动因

在人类社会的漫长历史中,有一种奇特的现象始终伴随着我们,那就是“耻辱”。它以各种形式出现,有时是个人内心的挣扎,有时是社会舆论的压迫。当我们提及“耻辱配置需求”时,这不仅仅是一个简单的词汇组合,更是一种深入人心的社会心理现象。那么,这种耻辱从何而来?背后又隐藏了怎样的心理与社会动因呢?

一强烈的词汇与奇特的概念

“耻辱”一词,常常带有强烈的情感色彩。它像一把无形的枷锁,紧紧束缚着个体的心灵。在人类社会中,耻辱往往与社会排斥自我否定等紧密相连。而“配置需求”这一概念,则更多地指向了一种社会现象的普遍存在。当这两者结合时,我们不禁要是什么让人们产生了这样的需求?

二心理与社会动因的探究

1. 心理层面的动因

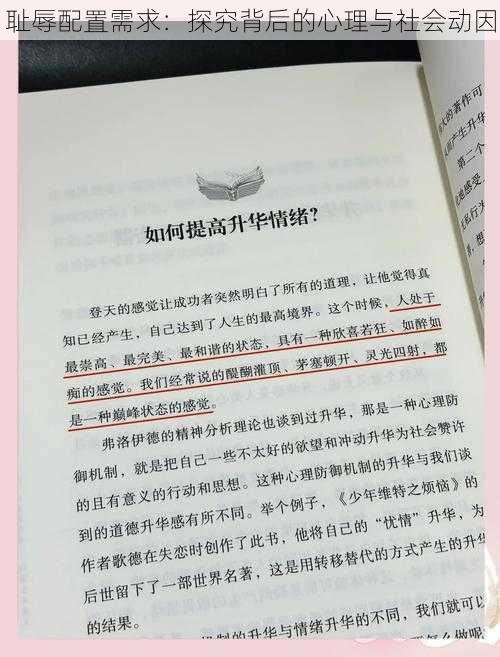

在个体心理层面,耻辱感往往源于自我认知与外界评价的不一致。当个体做出违背社会规范或与他人期望不符的行为时,往往会产生内疚羞愧等情绪。这种情绪进一步转化为耻辱感,使个体产生一种需要修正自我形象获得他人认可的强烈需求。耻辱感也促使个体反思自身行为,进而改变自我认知,以期达到与社会期望相符的状态。

2. 社会层面的动因

在社会层面,耻辱感的存在往往与社会的价值观文化传统道德规范等密切相关。在许多社会中,耻辱被视为一种维护社会秩序规范个体行为的重要手段。例如,在某些文化中,对不忠犯罪贫穷等行为的羞耻感被视为维护社会稳定的重要因素。媒体舆论社交网络等 also can play a role in shaping and maintaining a culture of shame, where individuals may feel a need to conform to social standards and norms to avoid being stigmatized or rejected by others. This social pressure can lead to the formation of a collective sense of shame that is further reflected in the collective need for certain configurations that might mitigate this sense of shame.

三如何理解和应对耻辱配置需求

面对耻辱配置需求这一现象,我们首先需要认识到其背后的心理和社会动因。只有深入理解这些动因,才能更好地应对这一。我们需要倡导一个更加开放包容的社会环境,减少对个体的不必要束缚和压力。我们需要培养个体的自尊和自信,让他们能够更加坦然地面对生活中的挫折和困难。我们还需要加强心理健康教育,帮助个体建立正确的价值观和人生观,从而更好地应对生活中的各种挑战。

“耻辱配置需求”是一个复杂的社会心理现象,其背后涉及心理和社会动因的交织。要理解和应对这一,我们需要从多个角度出发,包括个体心理层面的自我认知和价值观培养,以及社会层面的文化传统和道德规范的引导等。只有这样,我们才能更好地应对这一现象带来的挑战,为建设一个更加和谐开放的社会环境做出贡献。

通过以上分析,我们可以看到,“耻辱配置需求”不仅是一个简单的话题,更是一个值得我们深入探讨的社会。希望本文能够为读者提供一些有益的思考和启示。